Кравчук Константин .13 -летний пионер.

Когда началась война, киевлянину Косте Кравчуку было 10 лет. В мать городов русских немцы вошли 19 сентября. Именно в этот день судьба пересекла путь Кости Кравчука с группой раненых красноармейцев, которые, не строя иллюзий по поводу своего будущего, передали ему на сохранение два боевых знамени.

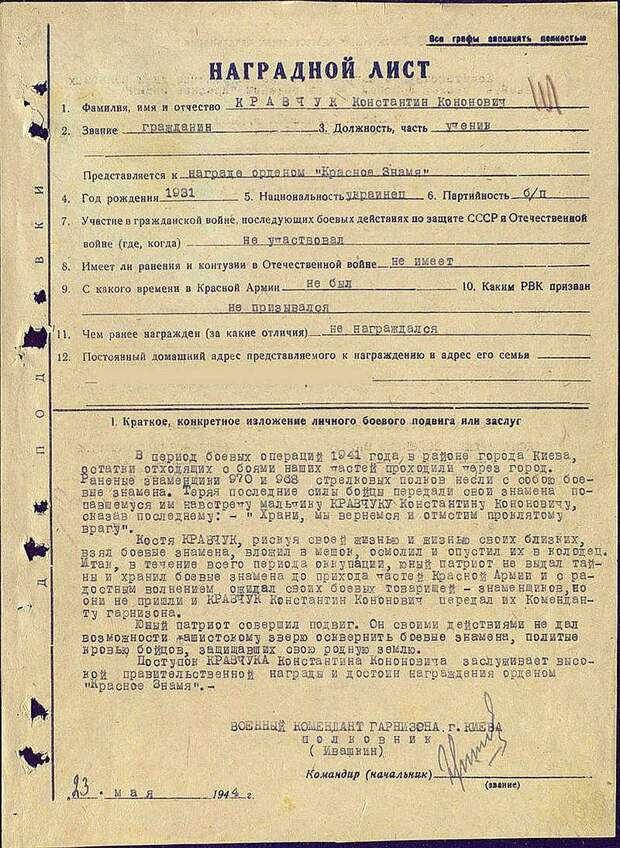

Костя поначалу просто прикопал свёрток со знамёнами в саду, но обстановка в захваченном Киеве не была спокойной, да и ожидать скорого возвращения своих оснований не было. Немцы наводили новый порядок жёстко: киевские евреи почти сразу организованно переместились в Бабий Яр, через город тянулись колонны пленных, за которыми оставались трупы безжалостно застреленных конвоирами обессилевших красноармейцев. Костя решил спрятать знамёна понадёжней — и подальше от своего дома: он упаковал знамёна в холщовый мешок, тщательно осмолил его и спрятал в заброшенном колодце. Хранить тайну — даже от матери — было, наверное, очень непросто. Особенно если учесть, что Костя рано остался без отца: он умер ещё до войны. Однако вплоть до освобождения Киева о знамёнах не узнал никто. Костя периодически ходил к колодцу и проверял, на месте ли его клад. Однажды, уже в 1943 году, ему не повезло: он попал в облаву и был скоропостижно упакован в поезд, вывозивший украинскую молодёжь в Германию. С поезда ему повезло сбежать, но до родной Оболонской улицы он добрался уже после того, как Киев был освобождён Красной Армией. А потом, после радостной встречи с матерью, отнёс знамёна 968 и 970 стрелковых полков в военную комендатуру. Надо полагать, некоторое время ушло на проверку обстоятельств: не каждый день на стол коменданта ложится свёрток с боевыми реликвиями.Но 23 мая 1944 года на Костю были составлены наградные документы: за спасение Боевого Знамени в Советском Союзе полагалось награждение орденом.

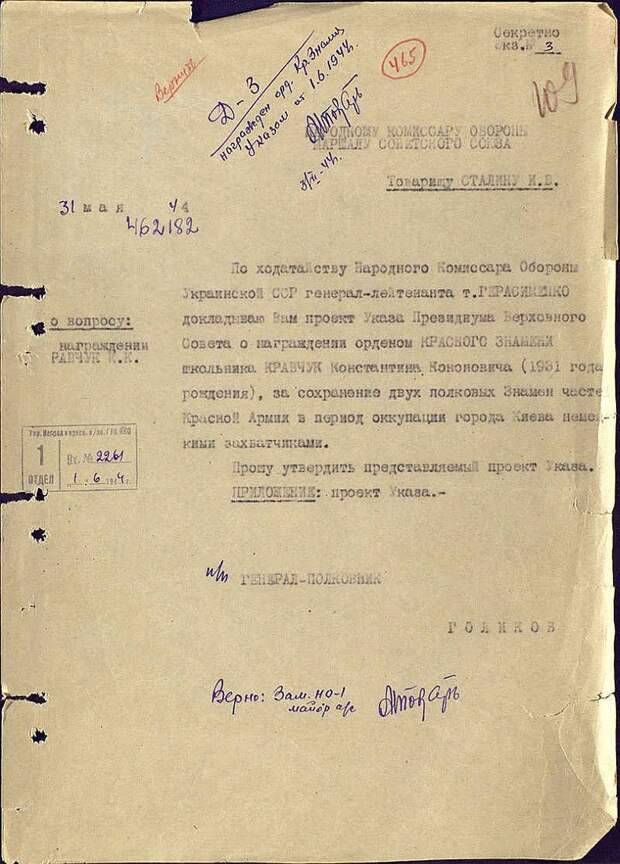

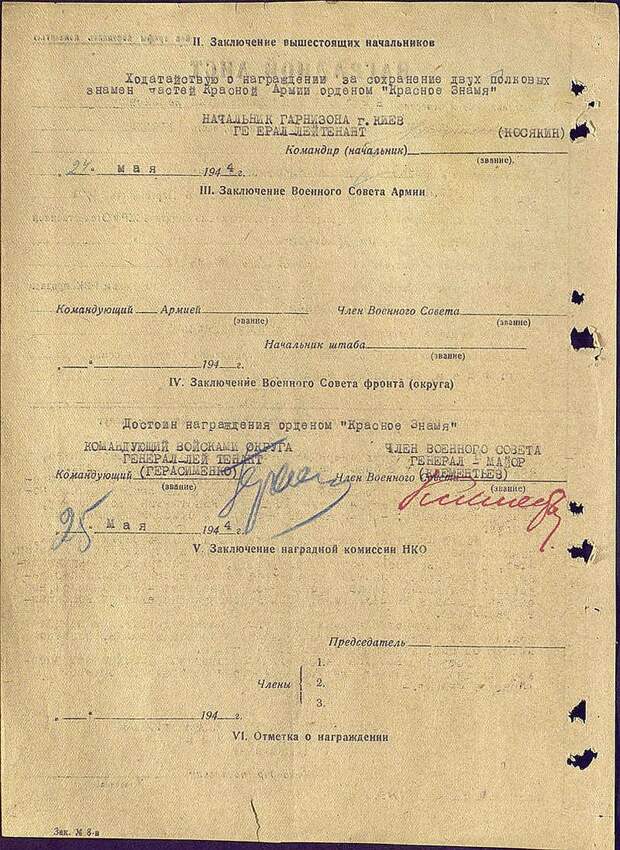

31 мая о Косте Кравчуке доложили Сталину, а уже 1 июня был подписан Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении Константина Кононовича Кравчука, 1931 года рождения, орденом Красного Знамени.

Копия докладной записки Сталину и наградной лист на К.К.Кравчука:

О послевоенной судьбе К.К.Кравчука сведения скупы. Известно лишь, что он продолжил учёбу в Харьковском суворовском военном училище (созданное в 1943, в 1947 году было переведено в Киев), жил и работал в Киеве, на «Арсенале». Работал, очевидно, достойно: писали, что в 1970-х его грудь украсил второй орден Красного Знамени, на сей раз Трудового. Да, Костя Кравчук не убивал врагов и не доставлял своим особо важные разведданные. Его подвиг был тихим и, как многим кажется, незаметным, не героическим. Но это был самый настоящий подвиг: достойный сын своей Родины уберёг её святыни от поругания врагом. А ведь всего-то и нужно было: не пройти мимо раненого красноармейца. И нестандартная запись в наградном листе в поле «Звание» — яркое отражение этого подвига. Подвига быть гражданином не «этой», не «той»; своей страны, страны наших.

PS: Боевое Знамя части, что хорошо известно каждому отслужившему в армии, «является символом воинской чести, доблести и славы», и необходимость самоотверженно и мужественно защищать и оборонять главную реликвию любой войсковой части — Боевое Знамя, не допустить захвата его противником — прямо записана во всех Уставах, включая и ныне действующий. Утрата БЗЧ, как правило, приводила к расформированию части и разжалованию её командования; сохранение же Знамени, даже если погибал почти весь личный состав, было необходимым условием восстановления части. Судьба даже заслуженных гвардейских частей, утративших знамёна в тяжелейших боях (даже при том, что знамёна не были захвачены врагом; чаще всего они уничтожались или прятались погибавшей знамённой группой), решалась Ставкой ВГК индивидуально.

Свежие комментарии