В одном из номеров "Наука и религия" за 90-е года напечатана статья "Узелковое письмо древних славян", за авторством некоего А.Барашкова, он же - Александр Асов. Кроме собственно статьи приводится её критика от двух авторитетов - Д.С.Лихачёва и Б.А.Рыбакова.

Волхв достаёт из тайника расписной берестяной короб. На коробе потускневшими от времени красками нарисована полуптица-получеловек с дивным именем – Гамаюн.

Волхв тихо напевает над коробом:

- Прилети, Гамаюн, прица вещая

Через море разольное, через горы высокие,

Через тёмный лес, через чисто поле.

Ты воспой, Гамаюн, птица вещая,

На белой заре, на крутой горе,

На ракитовом кусточке, на малиновом пруточке.

Открывается короб, вынимается из короба клубок. Затем Волхв устанавливает рамку и начинает осторожно навешивать на неё странно переплетённые нити с узлами.

То не просто узлы, это знаки слов, складывающихся в строки древних славянских песен. Разматывает Волхв клубок и поет песни, и не прерываются нити, и легко разрешает он самые сложные узлы, ибо знает он тайну священного узелкового письма...

Предшественник азбуки.

"Пръжде убо словене неймъаху письменъ, ну чертами и ръзанми гадааху погани сущи". Обычно, основываясь на этих словах, написанных в IX веке болгарским монахом-черноризцем Храбром, и делают вывод о том, что славяне до миссионерской деятельности Кирилла и Мефодия не знали письменности.

Но достоверно ли это свидетельство?

Православие стало вытеснять древнюю веру славян на Руси в XI – XII веках – позднее, чем у многих других европейских народов. До этого древняя религия славян эволюционировала тысячи лет. Эта вера восходит к верованиям скифов-сколотов – высококультурного земледельческого народа, жившего в Приднепровье в VI – IV веках до нашей эры, достигшего, по выражению Б. А. Рыбакова, "высшего уровня первобытности". (Скифов-сколотов не следует путать с их южными соседями – ираноязычными скифами-кочевниками Крыма и предгорий Кавказа). А если заглянуть еще дальше в прошлое – то к верованиям языковых предков славян, живших в Восточной Европе со времен неолита.

В упадок культура праславян-сколотов пришла во время сарматского нашествия в III веке до нашей эры. Затем последовали "зарубинецкий" (III в. до н.э.) и "черняховский" (II в. до н. э. – IV в. н. э.) периоды в истории праславян. Дальнейшее культурное развитие их было прервано вторжением гуннов во время Великого переселения народов в IV – V веках нашей эры. Но тем не менее от легендарного славянско-антского князя Буса (о котором есть упоминания в "Слове о полку Игореве" и у готского историка Иордана) до Владимира Святого (при котором началась христианизация Руси) славянская вера в условиях рождающегося, а потом и расцветающего феодализма развивалась почти пятьсот лет. "Повесть временных лет" относит возникновение первоначального Киевского государства к VI веку нашей эры.

Но (если верить Храбру) неужели за всю эту сложную историю славяне так и не научились письменности и лишь гадали по каким-то чертам и резам? Это кажется маловероятным.

Есть основании полагать, что задолго до Кирилла и Мефодия (которых Храбр называет изобретателями славянской письменности) славяне уже имели некий прообраз письменности. Кирилл и Мефодий, по мнению ряда современных лингвистов и историков, были не создателями, а лишь реформаторами уже существовавшей азбуки, основанной на греческом алфавите. (Примером использования до кирилловской азбуки может служить так называемая Велесова книга – книга новгородских жрецов IX века. Впоследствии мы еще вернемся к обсуждению этого памятника дохристианской культуры.).

Имеются также свидетельства, что кроме греческой славяне имели и свою оригинальную систему письма: так называемую узелковую письменность. Знаки этой "письменности" не записывались, а передавались с помощью узелков, завязанных на нитях, которые заматывались в клубки-книги. Возможно, эти узлы условно изображали на керамике, металле или бересте. Память о древнем узелковом письме осталась в языке, в фольклоре.

Мы до сих пор завязываем "узелки на память", говорим: "связать мысль", "связывать слово со словом", "говорить путанно", "спутать смысл", – а также: "клубок песен", "нить повествования", "узел проблем", "хитросплетение сюжета", "завязка" и "развязка" о начале и конце художественного произведения, "неувязка" – о бессмыслице в тексте, и пр. Сохранилась и пословица, напоминающая нам о бытовании в древности узелкового письма: "Что знала, то сказала, на нитку нанизала".

В сказках Иван-царевич, прежде чем отправиться в путешествие, получает клубок от бабы Яги. В фольклорных сказках, как известно, сохранились отголоски языческой эпохи. И как знать, может быть это не простой клубок, а своеобразный древний путеводитель? Разматывая его, Иван-царевич читал узелковые записи и таким образом узнавал, как добраться до нужного его места.

Возможно, древние славяне имели клубки с узелковыми письменами, содержащие географические сведения, клубки мифов и религиозных языческих гимнов, заклинаний. Хранились эти клубки в специальных берестяных коробах (не отсюда ли выражение: "наврать три короба", которое могло возникнуть в то время, когда мифы, хранящиеся в клубках в таких коробах, воспринимались как языческая ересь?). При чтении нити с узелками скорее всего "наматывались на усы" – очень может быть, что это приспособления для чтения.

Период письменной, жреческой культуры, видимо, начался у славян задолго до принятия христианства. Например, сказка о клубке бабы Яги уводит нас во времена матриархата. Баба Яга, по мнению известного ученого В. Я. Проппа, – это типичная языческая жрица. Возможно, она также и хранительница "библиотеки клубков".

Период письменной, жреческой культуры, видимо, начался у славян задолго до принятия христианства. Например, сказка о клубке бабы Яги уводит нас во времена матриархата. Баба Яга, по мнению известного ученого В. Я. Проппа, – это типичная языческая жрица. Возможно, она также и хранительница "библиотеки клубков".

Узелковая письменность – один из древнейших видов письменности. Узелковым письмом "кипу" и "вампум" пользовались древние инки и ирокезы. Узелковое письмо "цзе-шен" было известно в древнем Китае. Популярным было это письмо и у карел и финнов, где до сих пор находят клубки с письменами. О священном узелковом письме есть упоминание и. в карело-финском эпосе"Калевала":

Наносил мне песен дождик.

Мне навеял песен ветер.

Принесли морские волны...

Я в один клубок смотал их,

И в одну связал я связку...

И в амбаре под стропила

В медном ларчике их спрятал.

В фольклорной записи Элиаса Леннрота, собирателя "Калевалы", есть еще более интересные строки, записанные им от знаменитого рунопевца Архиппа Иванова-Пертунена (1769 –1841). Рунопевцы пели их в качестве зачина перед исполнением рун:

Вот развязываю узел.

Вот клубочек распускаю.

Запою я песнь из лучших,

Из прекраснейших исполню...

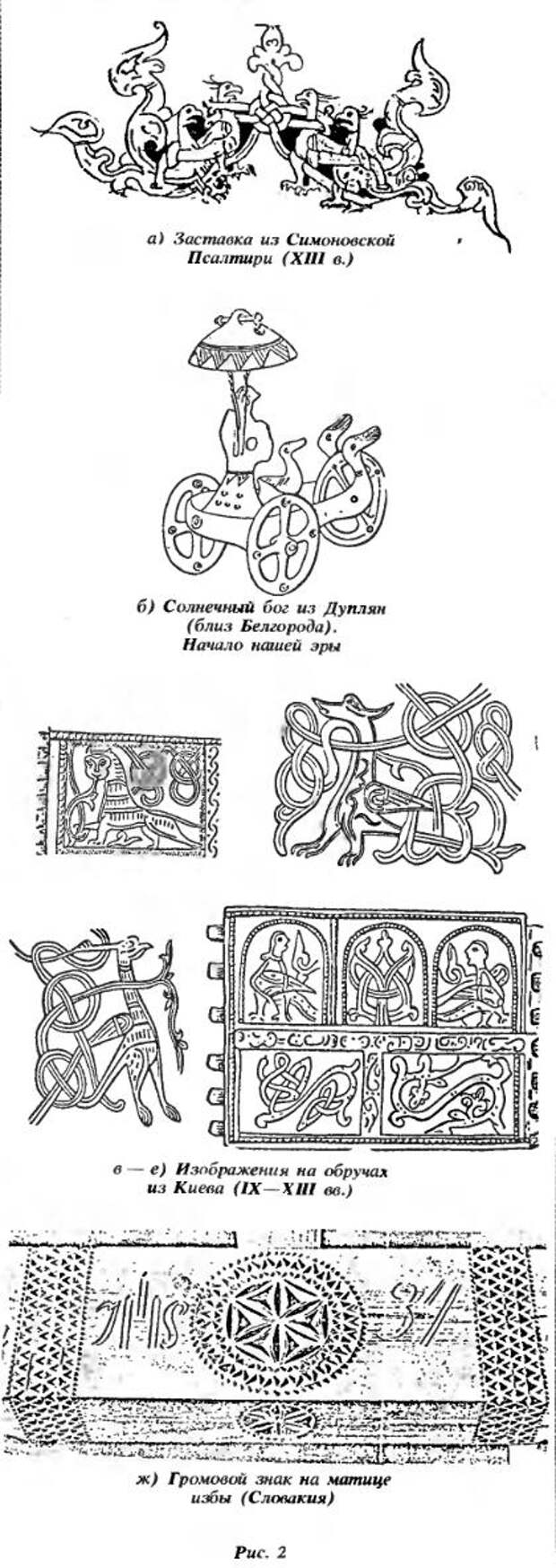

В древности узелковая письменность была распространена довольно широко. Это подтверждают археологические находки. На многих предметах, поднятых из захоронений языческого времени, видны несимметричные изображения узлов, служившие, на мой взгляд, не только для украшения (см., например, рис. 2). Сложность этих изображений, напоминающих иероглифическую письменность восточных народов, делает обоснованным вывод о том, что они могли применяться и для передачи слов.

Каждому узлу-иероглифу соответствовало свое слово. С помощью дополнительных узелков сообщали дополнительные сведения о нем, например его число, часть речи и пр. Разумеется, это лишь предположение, но если даже наши соседи, карелы и финны, имели узелковую письменность, то почему ее не могло быть у славян? Не будем забывать и то, что финны, угры и славяне издревле совместно проживали в северных районах России.

Следы письменности.

Остались ли какие-либо следы узелковой письменности? Часто в сочинениях христианского времени встречаются иллюстрации с изображениями сложных переплетений, вероятно, перерисованных с предметов языческой эпохи. Художник, изображавший эти узоры, по мнению историка Н. К. Голейзовского, следовал существовавшему в то время правилу наряду с христианской символикой использовать и языческую (с той же целью, как на иконах изображают поверженных змеев, чертей и пр.).

Следы узелковой письменности можно найти и на стенах храмов, построенных в эпоху "двоеверия", когда христианские храмы украшались не только ликами святых, но и языческими узорами. Несмотря на то что с тех пор изменился язык, можно предпринять попытку (конечно, лишь с некоторой долей уверенности) расшифровать некоторые из этих знаков.

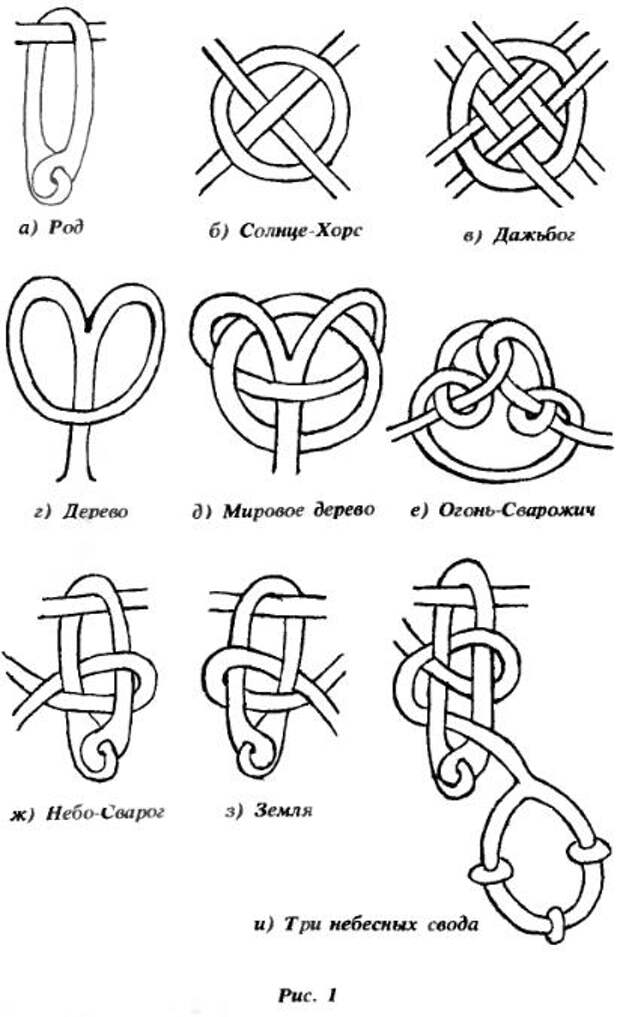

Например, часто встречающееся изображение простой петли – окружности (рис.1а) предположительно расшифровывается как знак верховного славянского бога – Рода, родившего Вселенную, природу, богов, по той причине, что ей соответствует окружность рисуночного, т. е. пиктографического, письма (того, что Храбр назвал чертами и резами). В пиктографическом письме этот знак трактуется в более широком смысле; Род – как племя, группа, женщина, орган рождения, глагол родить и т. п. Символ Рода - окружность является основой для многих других узлов-иероглифов. Он способен придать словам сакральное значение.

Окружность с крестом (рис.1б) – это солярный символ, знак Солнца и бога солнечного диска – Хорса. Такое прочтение этого символа можно найти у многих историков.

Каков был символ у солнечного бога – Дажьбога? Знак его должен быть более сложным, так как он бог не только солнечного диска, но и всей Вселенной, он – податель благ, прародитель русского народа (в "Слове о полку Игореве"русских называют внуками Дажьбога).

После исследований Б. А. Рыбакова стало ясно, что Дажьбог (подобно его индоевропейскому "родственнику" – солнечному богу Аполлону) ездил по небу на колеснице, в которую были впряжены лебеди или иные мифические птицы (иногда крылатые кони), и возил Солнце. А теперь сравним скульптуру солнечного бога западных праславян из Дуплян (рис.2б) и рисунок на заставке из Симоновской псалтыри XIII века (рис.2а). Не изображен ли на ней символ Дажьбога в виде петли-круга с решеткой (рис.1в)?

Решеткой обычно со времен первых энеолитических пиктографических записей обозначалось вспаханное поле, пахарь, а также богатство, благодать. Наши предки были пахарями, они также поклонялись Роду – этим и могло быть вызвано совмещение символов поля и Рода в едином символе Дажьбога.

Солнечных зверей и птиц – Льва, Грифона, Алконоста и др. – изображали с солярными символами (рис. 2в-д). На рисунке 2д видно изображение мифической птицы с солярными символами. Два солярных символа по аналогии с колесами повозки могли означать солнечную колесницу. Так и рисуночным, т. е. пиктографическим, письмом многие народы изображали колесницу. Эта колесница каталась по твердому небесному своду, за которым хранились небесные воды. Символ воды – волнистая линия – также имеется на этом рисунке: это нарочито удлиненный хохолок птицы и продолжение нити с узлами.

Обратите внимание на изображенное между райскими птицами (рис. 2е) некое символическое дерево, либо с петлей, либо без нее. Если считать, что петля является символом Рода – Родителя Вселенной, тогда иероглиф дерева вместе с этим символом приобретает более глубокий смысл мирового древа (рис. 1г-д).

Чуть усложненный солярный символ, у которого вместо окружности рисовалась ломаная линия, по мнению Б. А. Рыбакова, приобретал значение "громового колеса", знака бога грозы Перуна (рис. 2ж). Видимо, славяне считали, что гром происходит от грохота, производимого колесницей с такими "громовыми колесами", на которой Перун ездит по небу.

Узелковая запись из "Пролога".

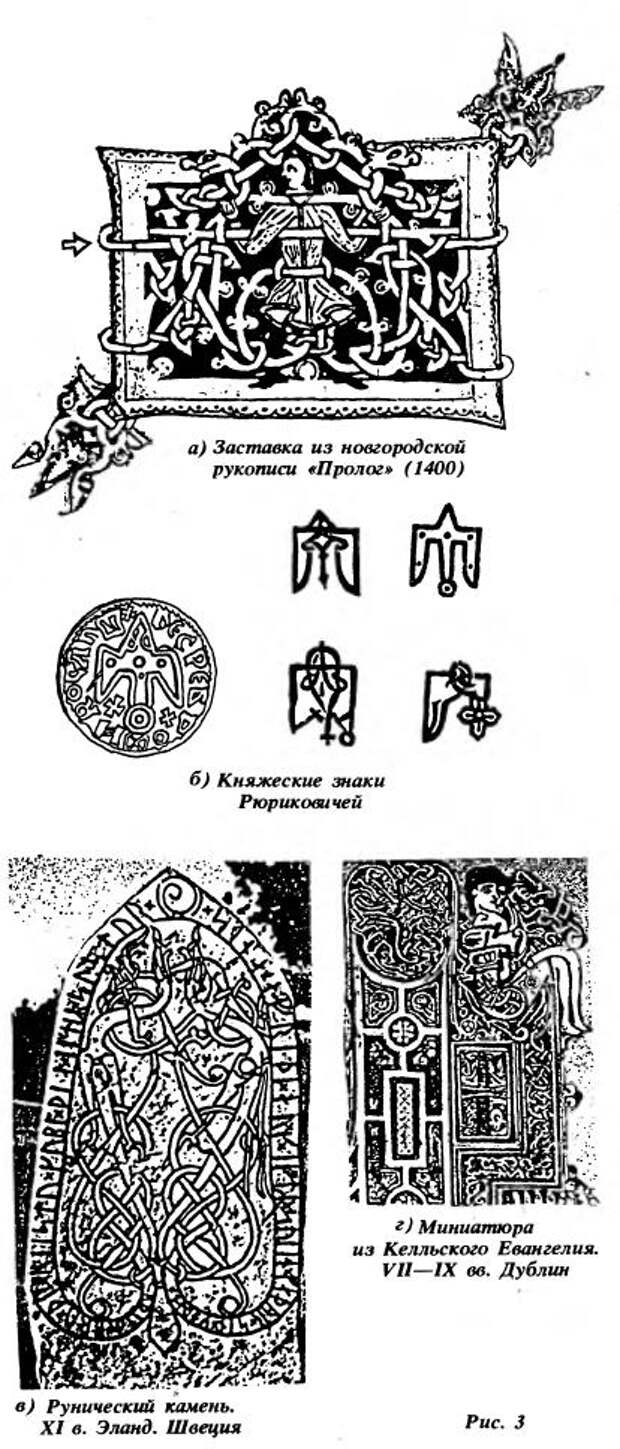

Попробуем расшифровать более сложные узелковые письмена. Например, в рукописи 1400 года "Пролог" сохранился рисунок, происхождение которого, очевидно, более древнее, языческое (рис. За).

Но до сего времени этот рисунок принимали за обыкновенный орнамент. Стиль подобных рисунков известным ученым прошлого века Ф. И. Буслаевым был назван тератологическим (от греческого слова teras –чудовище). Рисунки такого рода изображали переплетенных змей, чудовищ, людей. Тератологические орнаменты сравнивали с оформлением буквиц в византийских рукописях, пытались различным образом интерпретировать их символику. Историк Н. К. Голейзовский [в книге "Древний Новгород" (М., 1983,-С. 197)] нашел нечто общее между рисунками из "Пролога" и изображением мирового древа.

Мне кажется более вероятным искать истоки композиции рисунка (но не смыслового значения отдельных узлов) не в Византии, а на Западе. Сравним рисунок из новгородской рукописи "Пролога" и изображение на рунических камнях древних викингов IX–X века (рис. Зв). Сама руническая надпись на этом камне значения не имеет, это обычная надгробная надпись. Зато под соседним подобным камнем похоронен некто "добрый воин Смид", брат которого (видимо, известный в то время человек, раз его упомянули в надгробной надписи) – Хальфинд "живет в Гардарике", т. е. на Руси. В Новгороде, как известно, жило большое количество переселенцев из западных земель: потомки ободритов, а также потомки норманнов-викингов. Не потомок ли викинга Хальфинда рисовал впоследствии заставку "Пролога"?

Впрочем, композицию рисунка из "Пролога" древние новгородцы могли заимствовать и не у норманнов. Изображения переплетенных змей, людей, животных можно найти, например, и в заставках древних ирландских рукописей (рис. Зг). Возможно, все эти орнаменты имеют гораздо более древнее происхождение. Были ли они заимствованы у кельтов, к культуре которых восходит культура многих северных европейских народов, или подобные изображения были известны раньше, во время индоевропейского единства? Этого мы не знаем.

Впрочем, композицию рисунка из "Пролога" древние новгородцы могли заимствовать и не у норманнов. Изображения переплетенных змей, людей, животных можно найти, например, и в заставках древних ирландских рукописей (рис. Зг). Возможно, все эти орнаменты имеют гораздо более древнее происхождение. Были ли они заимствованы у кельтов, к культуре которых восходит культура многих северных европейских народов, или подобные изображения были известны раньше, во время индоевропейского единства? Этого мы не знаем.

Западное влияние в новгородских орнаментах очевидно. Но поскольку они создавались на славянской земле, в них, возможно, сохранились и следы древней славянской узелковой письменности. Проанализируем орнаменты с этой точки зрения.

Что мы видим на рисунке? Во-первых, основную нить (она обозначена стрелкой), на которую как бы навешаны узлы-иероглифы. Во-вторых, некий персонаж, который ухватил за шею двух змеев, или драконов. Над ним и по бокам его расположены три сложных узла. Выделяются и навязанные между сложными узлами простые узлы-восьмерки, которые могут интерпретироваться как разделители иероглифов.

Легче всего прочитать верхний узел-иероглиф, расположенный между двумя разделителями-восьмерками. Если убрать с рисунка змееборца, то верхний узел должен просто повиснуть на его месте. Видимо, смысл этого узла тождествен изображенному под ним богу-змееборцу.

Какого бога изображает рисунок? Того, кто сражался со змеями. Известные ученые В. В. Иванов и В. Н. Топоров [авторы книги "Исследования в области славянских древностей" (М., 1974)] показали, что Перун, подобно его "родственникам"-громовержцам Зевсу и Индре, был змееборцем. Образ Дажьбога, по мнению Б. А. Рыбакова, близок к образу змееборца Аполлона. А образ Сварожича Огня, очевидно, близок к образу победителя ракшасов и змей индийского бога – олицетворения огня Агни. У других славянских богов, видимо, нет "родственников"-змееборцев. Следовательно, выбор следует делать между Перуном, Дажьбогом и Сварожичем Огнем.

Но мы не видим на рисунке ни уже рассмотренного нами громового знака, ни солнечного символа (значит, ни Перун, ни Дажьбог не подходят). Зато мы видим по углам рамки символически изображенные трезубцы. Этот знак напоминает хорошо известный племенной знак русских князей Рюриковичей (рис. 3б). Как показали исследования археологов и историков, трезубец есть стилизованное изображение сокола Рарога, сложившего крылья. Даже имя легендарного основателя династии русских князей Рюрика происходит от имени птицы-тотема западных славян-ободритов Рарога. Подробно о происхождении герба Рюриковичей рассказано в статье А. Никитина. Птица Рарог в легендах западных славян выступает как огненная птица. В сущности, эта птица есть олицетворение пламени, трезубец – символ Рарога-Огня, а значит, и бога огня – Сварожича.

Итак, с большой долей уверенности можно предполагать, что на заставке из "Пролога" изображены символы огня и сам бог огня Сварожич – сын небесного бога Сварога, бывший посредником между людьми и богами. Сварожичу люди доверяли свои просьбы во время огненных жертвоприношений. Сварожич был персонификацией Огня и, конечно, сражался с водяными змеями, подобно индийскому богу огня Агни. Ведический бог Агни родствен Сварожичу Огню, так как исток верований древних индийцев-ариев и славян един.

Верхний узел-иероглиф означает огонь, а также бога огня Сварожича (рис. 1е).

Группы узлов справа и слева от Сварожича расшифровываются лишь приблизительно. Левый иероглиф напоминает перевязанный слева символ Рода, а правый – символ Рода, перевязанный справа (рис. 1 ж – и). Изменения могли быть вызваны неточной передачей начального изображения. Эти узлы почти симметричны. Вполне возможно, что так ранее изображались иероглифы земли и неба. Ведь Сварожич является посредником между землей – людьми, и богами – небом.

Узелково-иероглифическая письменность древних славян, видимо, была очень сложна. Мы рассмотрели лишь простейшие примеры иероглифов-узлов. В прошлом она была доступна лишь избранным: жрецам и высшей знати,– была священным письмом. Основная же масса людей оставалась неграмотной. Этим и объясняется забвение узелковой письменности по мере распространения христианства и угасания язычества. Вместе с языческими жрецами погибали и знания, накопленные за тысячелетия, записанные – "завязанные" – узелковым письмом. Узелковая письменность в ту эпоху не могла соперничать с более простой системой письма, основанной на кириллице.

И все же существовала или не существовала узелковая письменность! Прокомментировать статью мы попросили крупнейших специалистов по древней Руси – академиков Д. С. ЛИХАЧЕВА и Б. А. РЫБАКОВА.

Статья "Узелковое письмо древних славян" является полной фантазией автора. В этой статье дается совершенно произвольное толкование так называемого тератологического орнамента, имеющегося не только в русских, славянских, но и в западноевропейских и в скандинавских рукописях. Если даже некоторые символы, рассматриваемые в этой статье, и имеют значение языческих богов, то все-таки это не письмо. Ведь обыкновенные, "человеческие" вещи выразить подобным "письмом" невозможно. Попробуйте таким письмом написать, например, то, что было написано в одной берестяной грамоте: "Верните мне сорочицу, сорочицу забыл".

Единственное, что могло быть в "узелковом письме",– это подсчеты, числа. Ну, например, так, как, скажем

староста, неграмотный староста в старой деревне, оставлял зарубки на дощечках, кто и сколько ему заплатил оброка. И только.

Например, "Псалтырь" – это великолепный памятник организованного письма, которым можно выражать сложнейшие мысли… И вдрдуг рядом – "узелковое письмо". Это ведь и не письмо вовсе, а просто какие-то языческие обозначения. Почему они появились? Что означают? То что это узелковая письменность, абсолютно не доказано.

Черноризец Храбр правильно пишет, что у славян были "черты и резы", но не узелковое письмо. На горшках, на керамических изделиях, на дереве ставились зарубки. Храбр говорит о письме без устроения, т. е. без грамматической системы. Кирилл и Мефодий были изобретателями устроения в письме. Они заглянули далеко в будущее – создали литературный язык, на котором можно было передавать сложные философские и богословские мысли. Говорить, что у Кирилла и Мефодия были предшественники, это все равно, что говорить, будто у Эдиссона был предшественник крестьянин, который жег лучину.

Нитью и узелками что можно выразить? Кроме, может быть, короткой молитвы, ничего. Как можно узлы – читать? "Узелковое письмо" можно сравнивать только с чертами и резами без устроения и даже ниже. Узелками можно было выразить скорее всего только числа. Во всяком случае "узелковое письмо" – это не буквенное письмо, не звуковое, а письмо символов.

Можно ли "узелковым письмом" написать "Слово о полку Игореве"? Нет! Это же ясно!

И главное, не нужно гнаться за тем, что мы старше всех. Мы – молодой народ. И в этом нет позора, как нет позора в том, что ребенок есть ребенок, а не сразу старик. Каждый народ имеет свой возраст. Мы не происходим от сколотов и скифов Мы молоды, а, например, итальянцы, потомки римлян старше нас. Нам чрезвычайно повезло – мы оказались в родстве с болгарами, у которых появились Кирилл и Мефодий, создавшие сложнейшую письменность, не уступающую греческой.

Д. С. ЛИХАЧЕВ

Я думаю, что статья интересная, тема, затронутая в нем, новая и, я бы сказал, безграничная. Это только приступ к большой теме, которая может стать предметом докторской диссертации. Естественно, что при таком приступе только обрисовывается более-менее дальнейший путь исследования, обозначен материал, над которым предстоит работать. Но для первичного ознакомления с темой и направлением такой статьи достаточно.

Что касается узелковой письменности, то это письменность заклинательная, пиктографическая (рисуночная). С давних пор и вплоть до средневековья не гравировке, на серебре, на различных предметах изображались узлы – самые разные. Эти узлы как следует не классифицированы, но, разумеется, они имеют смысл.

Изучение узелков, которые являются как бы прототипом какого-то пиктографического письма, – очень важная область исследований. Только лучше его начинать не с предполагаемых клубков. Еще ни одного клубка не было найдено. А клубок в сказке об Иване-царевиче и бабе Яге скорее аналог клубка Ариадны (помните – "нить Ариадны""?). Впрочем, нельзя исключать и того, что клубок бабы Яги связан и с этим кругом понятий – с гипотетической узелковой письменностью. Лучше начать исследования с анализа того, что вошло в орнамент, особенно в орнамент серебряных украшений, служивших обязательной принадлежностью языческого праздничного наряда. На этих украшениях не было ничего христианского, на серебряных браслетах изображались русалии, языческие празднества. Именно на этой части древнерусских украшений видно большое количество узлов, которые служили для каких-то магических заклинательных целей.

Вопрос о зарождении письменности сложный. Безусловно, появление развитых форм письменности связано с возникновением государства. Но прообразы письменности могли существовать задолго до этого, особенно во время расцвета первобытности (например, в сколотско-праславянские времена), когда уже выделялся слой жречества.

Жрецы придумывали, совершенствовали узлы-символы, создавали замысловатые сочетания форм, композиции Но потом эти символы становились народными. Тан что это было народное письмо, которое, может быть, и не могло передать, скажем, весть о событии, но передавало заклинания, просьбы, обращенные к силам природы.

Тут интересная область исследования – нетронутый еще кусок древней культуры во всем ее многообразии.

Б. А. РЫБАКОВ

Как видим, тема эта настолько нова, что учеными были высказаны далеко не однозначные суждения.

http://www.etheroneph.com/antireligiya/121-uzelkovoe-pismo-d...

***

И ещё отрывок...

- Послушай, а можно вопрос задать вообще из «другой оперы»? Вот мы говорим «связь времен», «эти люди связаны между собой», «развязать войну», завязать узы дружбы». А мне всегда было интересно: при чем тут «связь»?

- О! Это очень и очень интересный вопрос! Ты что-нибудь слышал про индейское узелковое письмо?

- Конечно, слышал! А при чем тут это?

- А как ты думаешь, как это узелковое письмо появилось? Кто им его передал? Или они сами его создали? Но, учитывая тот факт, что большинство индейских родов и племен пришли в Америку из Алтая и Сибири – да, да, знаменитые алтайцы, а так же кеты, нивхи, если мне не изменяет память – они родственники индейцам, более того – они их старшие братья, потому что именно их предки ушли от нас на территорию Америки… Так вот, учитывая этот факт, можно сделать вначале предположение, что именно в нашей Сибири кроются истоки узелкового письма.

- Что-то я не понимаю ход рассуждений…

- А ты не спеши… Ты играл когда-нибудь в карты?

- А карты-то при чем? Ну… Играл… очень давно, в детстве в дурака…

- Помнишь изображения карточных королей? Что у них в руках?

- Скипетр и держава…

- Ха-ха! Скипетр! Это Петруша-царь придумал байку про скипетр и державу… Древние короли и цари на Руси Великой, изображались с прообразом того самого узелкового письма, точнее – с клубком, в который готовое «письмо» сматывалось. А во второй руке у них – не скипетр, а так называемое Устье, Остье, Ось, Ус – специальная вязательная палочка, с помощью которой вывязывались слова и послания на нити.

Для знающих людей король, сидящий на троне с клубком и осью, означал то, что его туда посадили ВЕДАющие люди, что он там находится с их ВЕДОМА и согласия. То есть, говоря современным языком, такой король – легитимный. Он настоящий. Потому что искусством узелкового письма владели на самом деле Ведуньи и Ведуны, - последователи ВЕДИЧЕСКОГО знания и хранители Ведической Традиции. Не веришь? А давай обратимся к единственному правдивому свидетелю – нашим народным сказкам и выражениям.

Помнишь, Ивану даёт бабушка-ведунья клубочек? И он катится перед героем, постепенно разматываясь, и приводит его к конечной цели. Странный образ, не находишь?

Затем вспомни еще более странное выражение: «наговорить с три короба»? Или «три короба вестей»! А выражение «мотай на ус»? А «нить повествования»? Не менее странное выражение «вымотать душу». А еще говорят «завязать боль, болезнь». Ну и, конечно, те выражения, которые ты сам привел в своём вопросе… Везде один и тот же образ. Что он обозначает? Неужели это обычная литературная метафора? Давай-ка покумекаем как это могло выглядеть на самом деле, в повседневной реальности…

Связанные с помощью Уса послания (вот она, твоя «нить повествования») сматывались в клубок и вручалось гонцу-почтальону, который шёл в другие края-веси, где жили «получатели корреспонденции».

И вот идет этот гонец из города в город, из селения в селение. И в каждом нужный адресат отматывает свою, адресованную только ему, часть послания. А куда отматывал? На Устье-Ус, конечно! «Мотал на Ус». И клубочек понемногу разматывается, уменьшаясь в размерах…

Когда же новостей было очень много, и адресованы они были разным людям, живущим в разных городах, то мотальщику приходилось наматывать много разных клубков – вот тебе и «с три короба новостей»!

Рассказывали, что в древние времена существовала целая система передачи информации посредством этого «узелкового вязаного письма», владели ею исключительно женщины-ведуньи. Кстати, очень может быть, что именно поэтому к ним, этим колдуньям и ведьмам, был такой пристальный и, прямо скажем, нездоровый интерес со стороны церковников; ведь грамота, да еще такая, которой владеют далеко не все, тайнопись, - источник угрозы.

Известны были два типа письма. Для оперативной короткой информации использовались толстые нити из шерсти, льна, конопли, крапивы. А для фундаментальных, «академических» трудов - летописаний, поучений и наставлений, особым образом ткалось полотно, и на нем делалась вышивка.

На всех старых рушниках, покрывалах, скатертях размещался просто огромный пласт сокровенной информации! И это неудивительно, ведь тогда ведическая культура настолько глубоко пронизывала жизнь и быт, что любое действо, даже такое простое, как приготовление и приём пищи несло в себе глубочайший сакральный смысл. Наши с тобой предки были чрезвычайно мудры и практичны. Во всем!

Не забывай, что эти мудрые, толковые, практичные полотенца, скатерти, платки дарились друг другу, и продолжали служить другим людям не только с утилитарными целями, но и как обереги, несущие в себе смыслы и знаки Ведического Мировоззрения.

Кстати, я слышал, что наша письменность произошла от отпечатков узлового письма на твердых предметах. То есть, брали самые важные узлы древней вязи, обмакивали в краску и потом прижимали к липовым дощечкам или той же бересте. Отпечатывались узоры. И они действительно очень похожи на тот древний алфавит, от которого пошла потом глаголица. Её буквы на самом деле весьма витиеваты, словно бы переплетаются меж собой различные колечки, петельки, вязы, подвязы, привязи. Все они очень сильно похожи на этакие объемные иероглифы. Есть подозрение, что иероглифическое письмо тоже было образовано в результате трансформации письма узелкового, вязанного. А почему бы и нет? Такое вполне могло быть…

Во всяком случае, такая история звучит куда более правдоподобней, чем церковные байки о том, как Кирилла и Мефодий взяли, да и придумали для славян алфавит! Помнишь, как в летописях пишется название народа: словене! В корне именования «словен» уже заложено СЛОВО!

Свежие комментарии