В нашей необъятной живёт множество славянских народностей, даже названий которых мы уже почти не помним. Великоросы, малоросы, среброросы, чудь, мери, кривичи, вятичи, самары, киржаки, ижорцы... Благодаря советской номенклатурной системе в виде трудовых командировок и переездов, гонений и высылок малых народов и репрессий непокорных, продразвёрсток и голодоморов- перемешав все народы и забыв своих Предков, мы стали именовать ся прилагательным "русские".

Чтобы стали все, кто выучил язык, русскими евреями, грузинами, таджиками,,, Делалось это чтобы вывести из памяти славянских народов наши самоназвания и семейные предания, и создать нацию одинаковых советских космополитов- не помнящих родства и своих корней, не понимающих слов Родина и предательство- кому стало неважно где жить и на кого работать- лишь бы было комфортно и сыто. Чтоб меньше думать, вспоминать, искать правду и переживать.

А ведь каждая порода несёт в себе генетические предрасположенности, особенности культуры, речи, облика, и даже пищеварения. Потому решил кратко прояснить явные отличия нас, чалдонов, от обычного "мирского люда". Благо оказалось и в нашей деревне тоже есть донцы.

Чалдоны на протяжении сотен веков жили в Сибири замкнутыми общинами, сумев сохранить русский язык в оригинальном исполнении, что позволяет твёрдо их называть народом русского происхождения. Множество устаревших форм звучания русских слов, выпавшие из нашего языка термины, оригинальные обороты и многое другое, даже при беглом ознакомлении с образцами речи чалдонов, говорит о давнем отделении данного народа от основного русскоязычного массива.

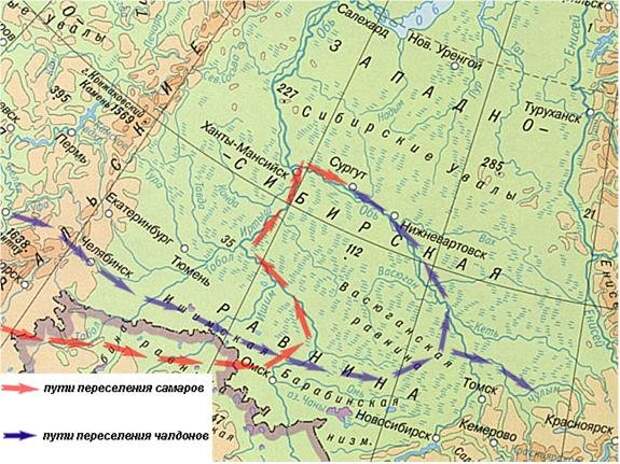

По рассказам старожилов чалдоны пришли в Сибирь за 10-15 поколений до Ермака, т. е. не позднее 13-14 веков. Рассказчики передали информацию всего лишь о нескольких родах, сославшись при этом, что пришли они в Сибирь в места, давно уже освоенные другими семьями чалдонов. До этого они жили в черноморских степях в междуречье Дона и Днепра. Там их называли «самарами» и обзывали «паджо».

Чалдоны ушли из причерноморских степей потому что «начались страшенные войны».

А ведь каждая порода несёт в себе генетические предрасположенности, особенности культуры, речи, облика, и даже пищеварения. Потому решил кратко прояснить явные отличия нас, чалдонов, от обычного "мирского люда". Благо оказалось и в нашей деревне тоже есть донцы.

Чалдоны на протяжении сотен веков жили в Сибири замкнутыми общинами, сумев сохранить русский язык в оригинальном исполнении, что позволяет твёрдо их называть народом русского происхождения. Множество устаревших форм звучания русских слов, выпавшие из нашего языка термины, оригинальные обороты и многое другое, даже при беглом ознакомлении с образцами речи чалдонов, говорит о давнем отделении данного народа от основного русскоязычного массива.

По рассказам старожилов чалдоны пришли в Сибирь за 10-15 поколений до Ермака, т. е. не позднее 13-14 веков. Рассказчики передали информацию всего лишь о нескольких родах, сославшись при этом, что пришли они в Сибирь в места, давно уже освоенные другими семьями чалдонов. До этого они жили в черноморских степях в междуречье Дона и Днепра. Там их называли «самарами» и обзывали «паджо».

Чалдоны ушли из причерноморских степей потому что «начались страшенные войны».

В том, что чалдоны оказали сопротивление казакам русского царя, кроются традиции холодного, пренебрежительного отношения к чалдонам со стороны русских поселенцев. Вновь прибывшие переселенцы встретили в этих местах аборигенов, говорящих на устаревшем («потешном») русском языке, не знающих огнестрельного оружия и многих других достижений тогдашней цивилизации, да к тому же противящихся русской колонизации.

Существенную роль в негативном отношении к русскоязычным аборигенам Сибири сыграли религиозные взгляды. Чалдоны были в основном язычниками, только некоторая часть из них в стародавние времена подверглась христианизации. Но за отсутствием связи с религиозными центрами их христианская вера выродилась, создав некий упрощённый симбиоз язычества с элементами христианства.

Официальная церковь не могла этого допустить, считала язычниками и вероотступниками.

Данные факторы повлияли не только на негативное отношение к чалдонам, но и на замалчивание их заслуг в освоении Сибири. Ни одна летопись, ни один документ Московского царства прямо о раннем чалдонском населении Сибири не говорят.

Чалдоны к Московской Руси не имели никакого отношения, в отличие от казаков Ермака, устюжан, мезенцев и чердынцев.

Всё это доказывает огромное количество прямых и косвенных фактов, а также сведений из дошедших до нас документов:

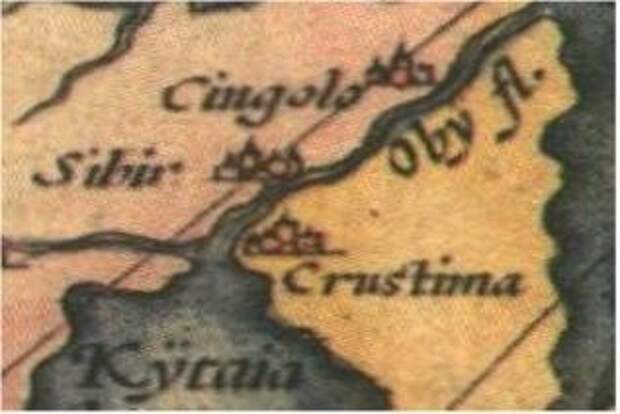

Фрагмент карты Тартарии,

А.Ортелиус 1570 г. На карте западноевропейского картографа Ортелиуса, изданной за одиннадцать лет до похода Ермака (в 1570 году), в Среднем Приобье было показано поселение Цинголо.

А на карте 17 века Дж. Кантелли в районе Среднего Приобья есть надпись «Samaricgui», т.е. «самарики».

Существенную роль в негативном отношении к русскоязычным аборигенам Сибири сыграли религиозные взгляды. Чалдоны были в основном язычниками, только некоторая часть из них в стародавние времена подверглась христианизации. Но за отсутствием связи с религиозными центрами их христианская вера выродилась, создав некий упрощённый симбиоз язычества с элементами христианства.

Официальная церковь не могла этого допустить, считала язычниками и вероотступниками.

Данные факторы повлияли не только на негативное отношение к чалдонам, но и на замалчивание их заслуг в освоении Сибири. Ни одна летопись, ни один документ Московского царства прямо о раннем чалдонском населении Сибири не говорят.

Чалдоны к Московской Руси не имели никакого отношения, в отличие от казаков Ермака, устюжан, мезенцев и чердынцев.

Всё это доказывает огромное количество прямых и косвенных фактов, а также сведений из дошедших до нас документов:

Фрагмент карты Тартарии,

А.Ортелиус 1570 г.

Фрагмент карты Дж. Кантелли

«LagranTartariadivisa». 1693г.

«… есть у них Кумир, о котором сказывают, что вывезен из России во времена Владимирова крещения, и в России под именем Христа ему молятся. Оной Кумир вылит из золота, и сидит в чаше…».

В 1597 году Царь Федор Иоаннович, как сообщают Сибирские летописи, послал в Мангазею (на Таз) и на Енисей, своего человека, Федора Дьякова, для исследования тех мест на предмет принятия в российское подданство. Возвратившись через два года с полными возами собранного ясака, разведчик доложил, недавно вступившему на престол, Борису Годунову:

«Там в незнаемых странах восточных полно русских людей... Каких? А всяких... Они там давно. Кто торгует, кто охотится, а кто дань с самояди берёт в свою пользу воровски».

Напомню, что по рассказам Каяловых, самары Среднего Приобья после поражения от казаков ушли на Таз, нижнее течение Енисея и на территорию современной Томской области. Поэтому, можно предположить, что «полно русских людей» отнесено и к чалдонам-самарам.

«Самоеды говорят, что они видели белый город, который казалось, был построен из камня, … слышали также, что у них есть животные, имеющие длинную гриву и хвост, которые не имеют рогов, и что копыта у них круглые, не раздвоённые как у оленей… К ним вышли люди все сделанные из железа; я полагаю, что это были люди одетые в латы»

«В древности же и в то время, о котором идет речь, это место было известно торгами, которые вели там русские и зыряне с вогулами и остяками. В зимнее время обе дороги, с Шокура на Сыгву и с Илыча на Сосву, сходились здесь. Поэтому, как рассказывают тамошние вогулы со слов своих предков, там были русские торговые лавки, от которых теперь не осталось никаких следов»

Тут же Герард Миллер рассказывает о древней зимней торговой дороге, связывающей Русь с Зауральем, которая проходила через Ляпин и заканчивалась в Берёзове. Проложена она была ещё до похода Ермака. Поэтому можно предположить, что название данного населенного пункта не имеет никакого отношения к вогулам, как впрочем, и к чалдонам. Сюда проникали инициативные новгородцы, такие как Степан Ляпа.

Давнее присутствие русских в сибирской земле подтверждают и археологи, у которых скопилось огромное количество предметов, найденных в разных местах Сибири и датируемых XIII-XIV веками: фрагменты русских горшков, русские мечи и кольчуги, большое количество бронзовых и серебряных украшений славянского происхождения и т. п.

Так, ещё в XIX веке русские кольчуги, обнаруженные в Сибири, В.М.Флоринский относил к XIII веку. Он же отмечал, что вымываемые водой из разрушенных захоронений в районе самарской Оби перстни с непонятными знаками на печатках имеют узор, встречаемый на древнерусских тулах (колчанах). Обнаруженный в Сибири древнерусский железный меч В.И.Молодин отнёс к XI-XIII векам.

Галина Пелих отмечала: «Археологи одними из первых заметили появление в Приобье в 13-14 вв. предметов … чуждых местному населению». Это были фрагменты русского горшка с плоским дном, изготовленного на гончарном круге», железные ключи, голубые фаянсовые бусины, бляхи о головами льва или барана, большое количество «бронзовых и серебряных поделок-луниц, височные кольца и браслеты с бочёнками, иначе говоря, комплект украшений, хорошо известных по русским и болгарским древностям».

К 13 веку относятся самые ранние из обнаруженных в Сибири русских кольчуг.

Из Приобских курганов взяты «бронзовые щитковые перстни в большом количестве». Прототипы изображений на щитках «имеются на перстнях камско-волжской Болгарии и некрополях Херсонеса Таврического», а также на древних русских монетах.

«Эти последние получили имя от крепости Серпонов (Serponow) в Лукоморье (Lucomorya), лежащем на горах за рекой Обью… Река Cossin вытекает из Лукоморских гор; при её устье находится крепость Cossin, которой некогда владел князь (knes) Венца (wentza), а ныне его сыновья»

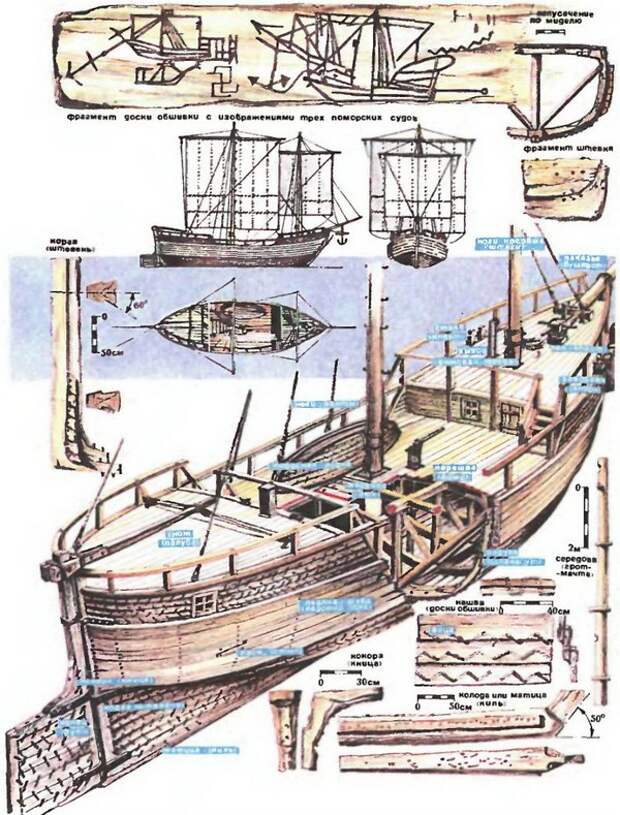

Миллер пересказал в своей книге «Описание Сибирского царства» предание о том, что поморы издавна из Архангельска и Мезени плавали на своих кочах на Обь, и основали там городок Берёзов.

На подобных судах сибирские первопроходцы Хабаров, Дежнев, Лаптевы и другие, ко времени исторических исследований самого Миллера, не только дошли до Тихого океана, но и открыли Аляску, Беренгов пролив и т.д.

Сибирский коч.

Форма данного типа судов

на Руси оставалась практически неизменной

с 9 по 19 век

на Руси оставалась практически неизменной

с 9 по 19 век

«Руссы из Пермии, как повествует Карл Вагрийский, плавая по Северному Океану, около 107 лет назад обнаружили в тех морях неизвестный доселе остров, обитаемый славянами. На этом острове, как говорит Филипп Каллимах в послании к папе Иннокентию VIII, вечные холода и льды. Называется он Филоподия, и величиной превосходит Кипр, на современных же картах мира его называют Новая Земля».

Подтверждением факта дальних плаваний русских по арктическим морям является общеизвестный случай отправки Иваном Великим своего посла в Данию. Было это в далёком 1496 году. Григорий Истома, назначенный послом, не мог плыть ко двору датского короля Юхана напрямую через Балтику из-за сложных отношений России со Швецией. Поэтому, он добирался до места своего назначения окружными путями- через Северную Двину и Ледовитый океан, вокруг Скандинавии. Такой способ отправки послов в Европу стал в то время для Руси традиционным.

В том, что русские ещё задолго до 16 века бывали и на Оби, и на Иртыше нет ничего необычного. Об этом говорят известные всем документы, многочисленные новгородские и московские летописи. А также тот факт, что царь Иван Великий, дед Ивана Грозного, ещё за сто лет до Ермака, среди своих многочисленных титулов, имел титул князя Югорского и Обдорского. Именно при нём московское войско совершило путями, проложенными новгородцами, свой первый поход на Обь. Произошло это в 1465 году, когда Иван Великий послал на Югру устюжан, во главе с великокняжеским воеводой Тимофеем Скрябой.

Практически все вновь созданные на территории Сибири царскими указами города уже имели в данных грамотах конкретные названия. Так и указывалось: построить город (острог) Сургут, Березов, Тару, Туруханск и т.д. Не крепость на берегах Оби при впадении в неё речки Бардаковки, а город Сургут. Не острог на берегах Енисея, при слиянии его с Нижней Тунгуской, а город Туруханск. И речь в царских указах идёт не о строительстве городов в нашем понимании этого слова, а о строительстве крепостей (острогов), для закрепления присоединённых территорий. И чаще всего они строились на территории существующих городков, имеющих свои конкретные давнишние названия.

Но главное, да к тому же прямое доказательство жизни русских чалдонов в Сибири задолго до Ермака, припасли лингвисты. Дело в том, что чалдоны в своих обрядовых и бытовых песнях употребляли некоторые русские слова, давно выпавшие из нашего лексикона. Особенно показательно, в этом отношении слово "комонь". Так когда-то на Руси называли коня. А в Сибири даже ещё в прошлом веке чалдоны распевали:

«…Тут стояли комони,

Все комони под коврами,

Один комонь не подкован…»

В "Слове о полку Игореве", написанном вскоре после 1185 года, «комони» упоминаются трижды, а слово «конь» - ни разу. В другом древнерусском эпическом произведении - "Задонщине", созданном в 1380-е годы, 17 раз упоминаются «кони» и только дважды – «комонь». Следовательно, к этому времени слово "комонь" уже практически исчезло из русского языка.

Галина Пелих отмечала, что чалдоны делят себя на две группы. Те, что пришли с Дона называли себя чалдонами. А те, что пришли «из-за Дона» - самарами. Обе группы высмеивают друг друга за манеру говорить, привычки и т.д. Галина Ивановна писала:

«Это особенно подчеркивают Каяловы, которые считают, что они даже говорили иначе, чем чалдоны из казаков. Каяловы говорят не «чело», а «чало», не «человек», а «чаловик», не «челдон», а «чалдон» и высмеивают казацких чалдонов за то, что те говорят на «и». Последнее обстоятельство подтверждают местные диалектологи, установившие, что часть старожительского населения Сибири говорит все на «и»: «игород, игурцы, да ча, да пошто, ты, матка, ча, та ты ча», потешно так говорят».

Однажды А. Каялов рассказывал о своей поездке на васюганскую реку Тор. «Разве есть у Васюгана приток под названием Тор?- переспросила я. – Да, есть, - ответил Каялов. – Это хорошая, богатая река. Остяки зовут её Чижапкой, а мы называем река Тор». Ни на одной из известных мне карт я не нашла в этой округе гидронима «Тор». Но позже в Томском государственном архиве обнаружился указ из «Томского управления акцизными сборами Западной Сибири» от 26 мая 1892 г., где упоминается река «Тор-Чижапка».

В этой связи, хотел бы напомнить, как князь Игорь бежал из плена: « Перееди на ону сторону Тора с конемъ поводнымъ»

Речь чалдонов по всей Сибири правильная в сравнении с другими региональными группами. Слово «чалдон» традиционно произносят в обиходной речи через А в Тобольском и Ишимском районе, и севернее (как ни странно — среди наиболее «окающих» русских сибиряков), «чолдон» через О и «челдон» через Е — в Омской области, в Башкирии и в Казахстане, наиболее часто такое произношение слова «чолдон» встречается среди русских — беженцев из Казахстана (в прошлом заселявших Акмалинскую область из Тобольской губернии). Коренные русские сибиряки произносят это слово с ударением на втором слоге. Произношение «челдон» с ударением на первом слоге (чЕлдон) характерно для сибирских казаков и их потомков, заселявших Сибирь после превращения её в каторгу и конвоировавших в Тобольскую губернию ссыльных и каторжников. Причина разницы произношения слова «чалдон» и «чолдон» («челдон») по территориальному признаку расселения русских сибиряков на настоящее время не установлена.

На время бесчинств гнуса и комаров сибиряки закрывают свои кровати в избе подвешенным к потолку на верёвочках «пологом», защищающим людей от насекомых.

В обиходе «красный угол» с иконами у коренных русских сибиряков часто называется «божница» как пережиток славянских времён и времён «двоеданства», когда в красном углу стояли статуэтки «божков». Уронить икону до сих пор считается дурной приметой — «божа обидится».

Под божницу за большой чалдонский стол принято усаживать стариков и уважаемых авторитетных людей. Гостей и приезжих, «новых» людей садить в «красный угол» не принято, даже если приезжий обладает большой властью и является каким-то начальником, руководителем. Друзей и близких родственников принято сажать за стол рядом, собеседника или противника сажают напротив, чтобы можно было его видеть при разговоре. Детей и молодёжь усаживают напротив красного угла, возле выхода. Нередки случаи, когда приезжих начальников чалдоны усаживают напротив стариков, «в детский угол».Традиционно чалдонские женщины носят чёрные платки с красной узорной вышивкой, заплетёные косы, молодые незамужние девушки могут носить нарядные белые платки и платки светлых тонов, красные платки, появление в обществе без платка или с распущенными волосами не заплетёнными в косу называется «опростоволоситься» и считается постыдным.

После установления власти русского царя в Сибири чалдонов-язычников облагали двойной данью до перехода их в христианство, впрочем, как и православных христиан староверов («кержаков»). Во времена Сибирского ханства часть русских сибиряков так же платила «двойную дань»: одну русскому царю, другую — хану, поэтому вновь переселившиеся в Сибирь после Ермака русские часто называют коренных русских сибиряков «сибирские двоеданы».

У чалдонов женщина подаёт посуду и блюда на стол с кухни, наливает чай и приносит на стол приготовленную еду, потому что мужчинам запрещено заходить на кухню, и, хотя женщинам не запрещено садиться за стол вместе с мужчинами, однако женщины никогда не садятся за стол до того момента, когда стол готов и мужчины начали есть — у сибирских чалдонов женщины редко сидят и едят за одним столом вместе с мужчинами, обычно женщины сидят за одним столом с мужчинами только во время праздников.

Несмотря на принятие чалдонами христианства из-за схожести старой языческой веры чалдонов с христианством, в которой роль «богов» заменили «святые» и ангелы, в суевериях русских сибиряков сохраняются языческие пережитки, и среди икон в красном углу на божнице вполне может случайно затесаться какой-нибудь вырезанный из кости божок одного из местных сибирских народов.

Поскольку предки чалдонов различаются по времени своего заселения в Сибирь, традиции, говор и суеверия чалдонов серьёзно отличаются, сибирские традиции не повсеместны.

Чалдоны сами действительно часто определяют своё самоназвание именно как происходящее от «люди, выходцы из местности между Чалой (Чалкой) и Доном».

Однако эта версия самоназвания относится к народному фольклору с юмористическим оттенком, и связана с игрой слов, возникшей после появления в Сибири первых ссыльных каторжников. «Человеком с Дона» в Сибири принято называть любого представителя казачьего сословия, «вольных людей»; а «людьми с реки Чалый» иносказательно называли каторжан, ссыльных и разбойников, которых так же относили к «вольным людям», то есть к людям, не склонным подчиняться власти.

Таким образом, народная легенда в шутливой форме намекает на происхождение первых сибирских поселенцев от «вольных людей», казаков и разбойников, каторжников, сосланных в Сибирь за вольнолюбие, намекая на то, что предки чалдонов были «свободными» — «вольными людьми», в противовес «крепостным крестьянам» и «холопам». Так чалдоны сами себя относят к «вольным людям», к тем, кто не обязан подчиняться власти как свободный человек и потомок «вольных людей». Нередко у чалдонов бытует пословица «чалдон шапку не ломат», что значит — чалдон перед властью не снимает шапки, не мнёт её в волнении, не кланяется.

Именно с этой чертой чалдонов связаны легенды про их глупость и лень, поскольку чалдоны традиционно не торопятся выполнять приказы власти, считая себя не обязанными кому-либо подчиняться: чалдоны медлительные добросовестные работники, но не любящие исполнять чьи-либо приказы, поскольку подчинение и холопство у чалдонов традиционно считается позорным.

«Со слов моей прабабушки Ермаковой Матрёны, которая была из чалдонов, и проживала в урмане на севере Омской области, в Тарском районе, чалдонами их называли потому, что чалились (шли) они с устья реки Дон. И её предки пришли с Дона в Сибирь во второй половине шестнадцатого века спасаясь от церковных реформ, потому как были они старообрядцами. Я склонен верить ей. Вы ведь не врёте своим детям, потомкам, о происхождении вашего рода?»

В Новосибирской области, в Сузунском районе в сороковые годы XX века ещё были чалдонские и «россейские» сёла и со смешанным населением. В каждой чалдонской семье имелся ведёрный самовар. Каждое воскресение его ставили и пили чай всей семьёй вёдрами.

В поведенческом плане чалдоны характеризуются медлительностью, добросовестностью, плохими способностями к запоминанию, упрямством, добродушием, независимостью, склонностью к неподчинению власти и приоритетом общественного, коллективного. В прошлом чалдонов в деревнях определяли по пословице: «Крыльцо блестит — чалдоны живут.», то есть по отличительным особенностям выполнения ими какой-либо работы из-за упрямства и добросовестности, характерных для представителей данной этнической группы.В настоящее время чалдоны являются вымирающей этнической группой, сохраняющей свою обособленность и традиции только в отдалённых сибирских деревнях, редких семьях и отдельными личностями. Однако по всей России можно встретить выходцев из Сибири, которые на вопрос о происхождении назовут себя Ча(е)лдоном. Достоверно выявить принадлежность поможет генетический анализ на гаплогруппу

Свежие комментарии